ところが佐藤は、反省するどころか再び洲崎に戻ると、翌日11日には前日遊んだ妓楼の別の支店に行き、またしても豪遊。12日の昼までにさんざん遊んで、料金は前日を上回る77円にもなってしまった。店は、警察に再度通報した。

遊廓などで度が外れて散財する者のなかには、何かしら事情があったり、あるいは最初から料金を踏み倒すつもりだったりするケースなどがあるため、店が警戒したことは想像にかたくない。

洲崎署は、つい昨日に諭したばかりの男がまた同じことをしていたことに、ほとほと呆れ果てた。警察は日本橋に連絡して、芸者置屋の女性経営者とふさ子さんを呼んだ。そして、2人に佐藤を宮城に帰るよう説得させた。

佐藤は係官の取り調べに、家業の不振から娘を身売りするよう決めたこと、郷里では実の娘を売ることが横行していること、妻はおらず郷里には6歳と12歳の2人の子供が帰りを待っていること、現金を手にして浅草で一杯飲んでいるうちに気が大きくなって洲崎に行ったことなどを話した。

身の上を話す佐藤は、口調こそ恐縮しているようであったものの、反省や娘への配慮の言葉などは一切なく、「娘に済まねぇ気もしますけどハァ、売ってしまったもの仕方ねぇです」と、開き直るような素振りだったという。みんな同じコトをやっている、自分の娘を売って何が悪い、そんな調子で終始不満そうな、不機嫌な表情だったとのことである。

結局、警官や置屋の女主人らに説得され、佐藤は手元に残った70円を持って、12日夜に上野駅から帰っていった。駅のホームでは、父親の乗った列車をふさ子さんが泣きながら見送っていたという。

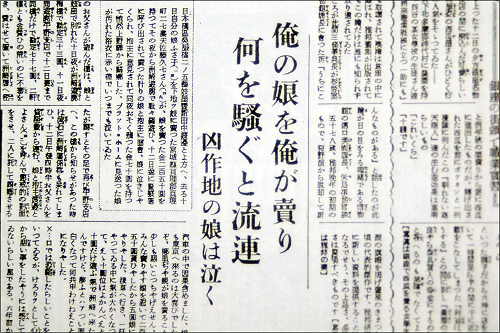

※画像:「東京朝日新聞」昭和10年8月13日より

※画像:「東京朝日新聞」昭和10年8月13日より

ところが、それから10日経った23日になっても、佐藤は宮城の自宅に戻っていないことが判明した。新聞にも載るほどで恥ずかしくて帰るに帰れないのか、どこかで日雇いの仕事でもしているのかと、郷里では噂になっていると新聞の続報は伝えている。

こうした「身売り」は、その後もなくなっていない。戦後の昭和20年代にも、女性の身売りが新聞で盛んに報じられるようになる。そして、21世紀となった現在、さすがに身売りは消滅したのか。いや、形を変えて確実に続いているのである。そのことについては、また改めてご報告申し上げるとしよう。

(文=橋本玉泉)